自动驾驶汽车中的激光雷达是实现环境感知的核心传感器之一,其通过发射激光并接收反射信号来构建周围环境的三维模型,为车辆决策提供关键数据支撑。以下从技术原理、核心优势、关键技术及发展趋势等方面详细解析:

一、技术原理:从激光发射到三维建模

激光发射与扫描

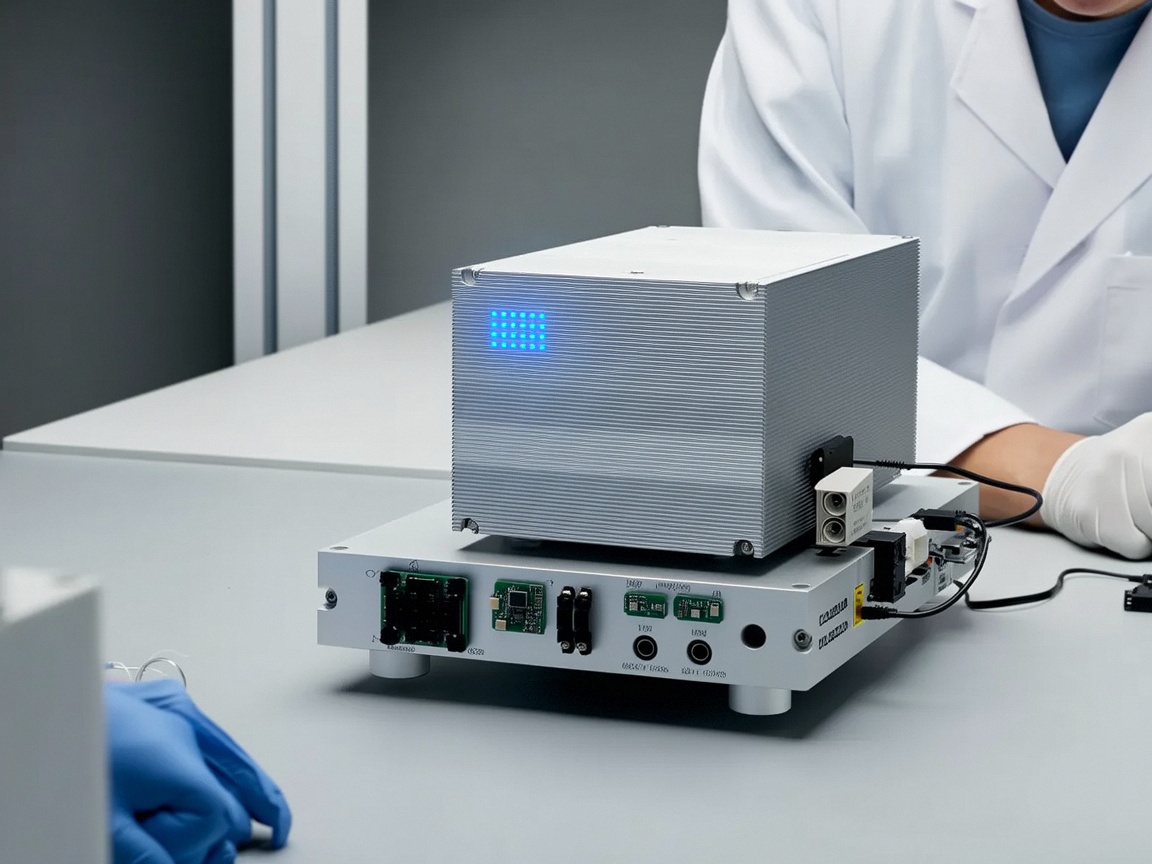

通过激光发射器(如半导体激光器)发出高功率脉冲激光,波长多为 905nm 或 1550nm(1550nm 对人眼更安全,探测距离更远)。

利用机械旋转部件(如旋转棱镜、振镜)或电子扫描技术(如相控阵、MEMS 微振镜)控制激光束方向,实现 360° 扫描。

回波接收与处理

接收器(如 APD、SPAD)捕捉激光反射信号,通过测量光的飞行时间(ToF)或相位差计算目标距离。

每秒可生成数百万个三维点(点云),构建环境的距离、形状、材质等信息。

二、关键技术:突破性能与成本瓶颈

1. 扫描技术:从机械到固态

机械旋转式:通过物理旋转实现 360° 扫描,技术成熟但体积大、寿命短(约 1 万小时),成本高(早期单价超 1 万美元)。

半固态(MEMS 振镜、棱镜扫描):仅部分部件微动,体积缩小,成本降至数千美元,如禾赛 AT128、Livox Horizon。

全固态(相控阵、Flash 激光雷达):无物理移动部件,可靠性高,适合车规级集成(如 Innovusion、华为 96 线雷达),但远距离分辨率待提升。

2. 激光发射与接收优化

高功率激光源:采用光纤激光器(1550nm)提升探测距离,同时避免人眼损伤(安全 Class 1 等级)。

阵列化接收:多通道接收器(如 128 通道)并行处理信号,提升点云密度和帧率(如 10Hz 以上)。

3. 点云算法与数据融合

降噪与聚类:通过滤波算法(如体素滤波、统计滤波)剔除环境噪点,识别目标(如车辆、行人)。

多传感器融合:与摄像头、毫米波雷达数据互补(如激光雷达补全摄像头黑夜盲区,毫米波雷达穿透雨雾),提升决策可靠性。

三、车规级挑战与发展趋势

1. 核心挑战

成本控制:机械激光雷达曾占自动驾驶硬件成本的 40%,需通过固态化、量产(如芯片化集成)将成本降至 500 美元以下。

可靠性:需通过 - 40℃~85℃温度测试、振动测试(如 ISO 16750 标准),适应车载环境。

体积与集成:需嵌入车顶、保险杠等位置,要求厚度<10cm(如大疆 Livox Avia)。

2. 技术趋势

固态化普及:2025 年全固态激光雷达市场占比预计超 30%,华为、Innovusion 等厂商已推出车规级方案。

波长升级:1550nm 激光雷达因更远探测距离,在高速场景(如高速公路自动驾驶)中渗透率提升。

芯片化集成:将发射、接收、信号处理集成到 ASIC 芯片(如 Velodyne Vella 系列),缩小体积并降低功耗。

四、典型应用场景

高速自动驾驶:长距离探测(>200 米)提前规避前车急刹、路面障碍物,如特斯拉 FSD、小鹏 XNGP。

城市复杂路况:高分辨率点云识别行人、自行车、交通锥等不规则目标,支持自动泊车、路口通行。

恶劣环境辅助:黑夜、隧道、暴雨等场景下补充视觉传感器能力,如 Waymo 无人车标配激光雷达。

激光雷达凭借高精度、长距离的三维感知能力,成为 L3 及以上自动驾驶的关键传感器。随着固态化、芯片化技术突破,其成本与可靠性逐渐满足车规需求,未来将与多传感器融合方案共同推动自动驾驶商业化落地。